土着から最高の酒づくりを目指す、

花の香酒造の哲学

人が農業と酒蔵での微生物の働きを導くことでその土地独自の酒が産み出されます。

日本酒は農業により近い存在

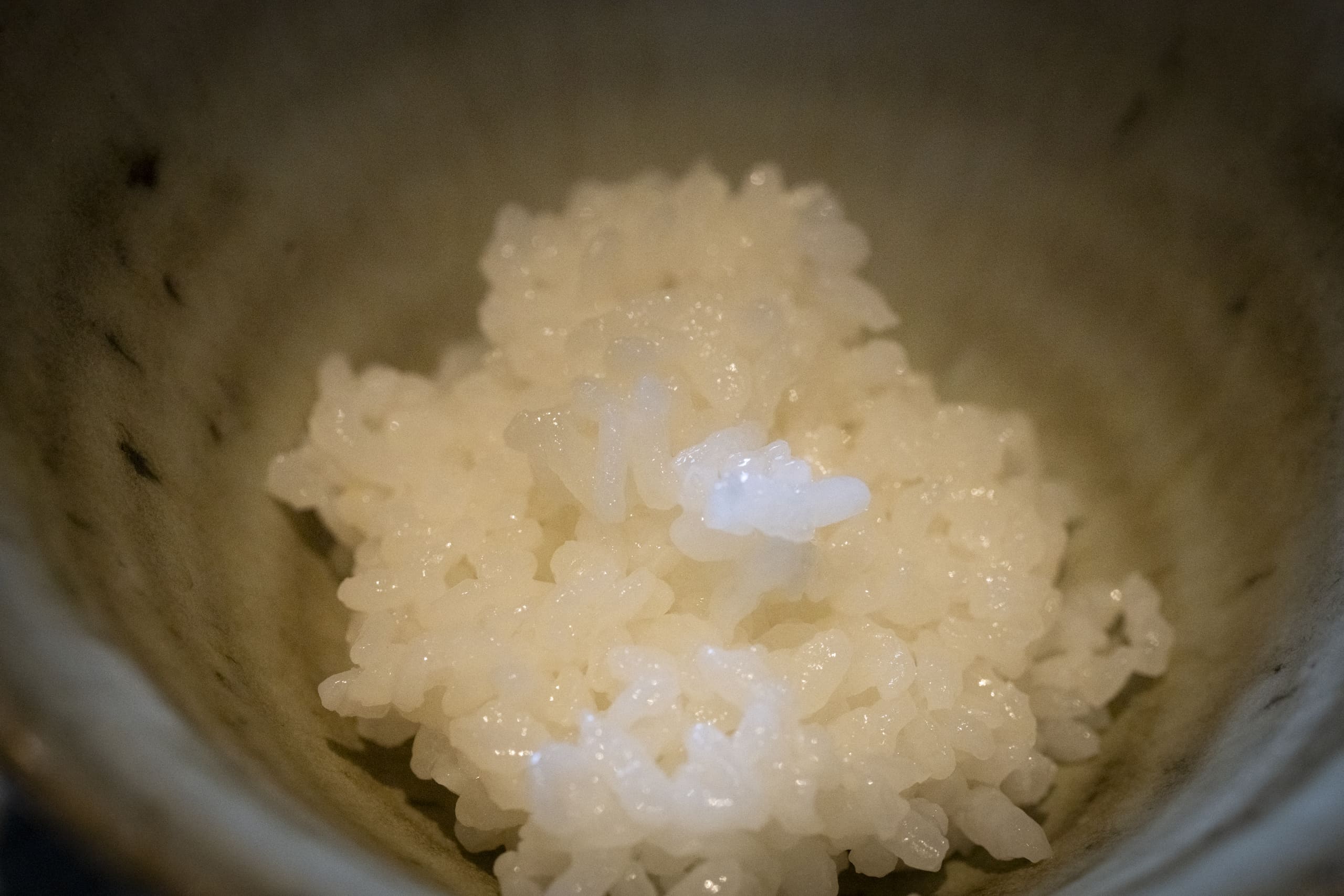

原料が米だけの日本酒にとって、米はもっとも重要な素材であり、味覚と酒質の本質となるものです。

私たちの酒造りの哲学、産土では「土着の米づくり=産土米」として取り組んでいます。

その基本は日本酒は農作物に近い存在であり、酒の美味さは土地の自然を損なうことなく、自然の中から導き出さなくてはならないということ。

この基本を徹底的に守り、土地に受け継がれてきた農業の叡智を活かしながら、生態系と結びついた独自の自然農法を続けています。

古代から受け継がれた条理・干拓 自然の驚異から守られた山間の地で続く米作り文化

和水町は古来より山間の風を防ぐ(台風(低気圧)の影響を受けにくい)低層山地帯の盆地です。

その地形は、日本遺産にも認定された菊池川流域の語源※になっています。

また朝晩の寒暖差が大きく、菊池川流域にあることから栄養が豊かな土壌であり岩盤により自然濾過された豊富な石清水が山間の土地に太古の時代より恵みをもたらし続けてきました。

菊池川流域は古代から現代までの日本の米作り文化の縮図でありその文化的景観や米作りがもたらした芸能・食文化に出会える稀有な場所でもあります。

※菊池川流域の語源は諸説あるが(きくち・くくち)「くく」は山間小盆地などを意味する。

“天下第一の米”『肥後米』

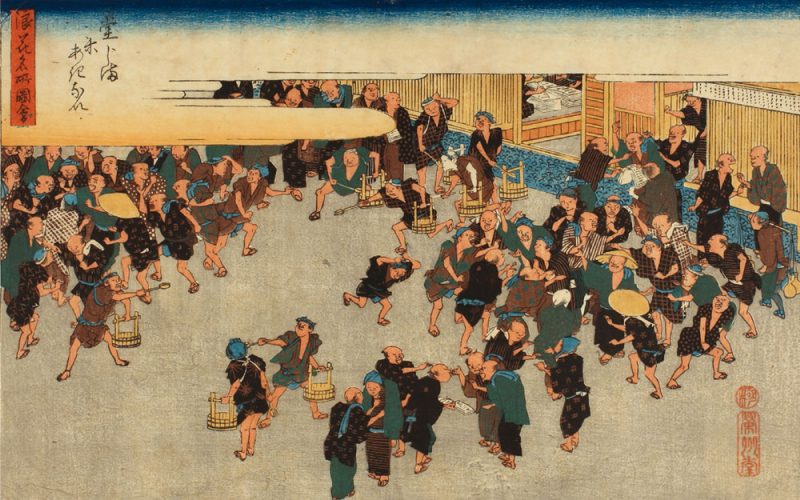

古代から脈々と続けられてきた肥後米の米作りは、江戸時代堂島米会所において、香子や穂増をもって「天下第一の米」と高い評価を受けて以来、熊本は肥後米の中心産地として発展していきました。

将軍の御供米((おくま)=神仏に捧げるお米)には肥後米が用いられ、大阪では千両役者や横綱へのお祝い米として「肥後米進上」という立札をつけて贈られていたそうです。

市場でひろく流通していた有名な米でしたが、平民の間でも寿司米として大切に扱われ「肥後米に匹敵する米はない」と言われるほど、高い評価を受けていたそうです。

その後「西の肥後米、東の加賀米」と称されるようになり肥後米は、日本の米相場を左右するほど多くの人々に食べられるようになったという歴史があります。 この農薬も肥料もない時代に無施肥無農薬で育てたからこそ、地力の素晴らしさ、いかに土のポテンシャルがすごい環境だったのかを感じさせられます。

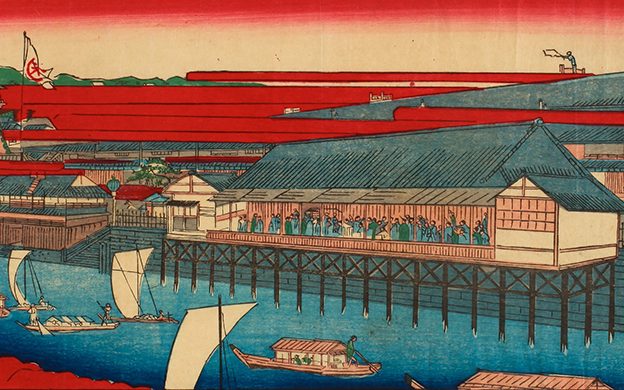

堂島米会所(どうじまこめかいしょ)は、

享保15年8月13日(1730年9月24日)に摂津国・大坂堂島に開設された、日本初期の米取引所です。現在の大阪市北区堂島浜1丁目、堂島公園付近に位置します。

会員制度や清算機能などを備え、近代取引所の基盤となる制度を早くも確立しており、わが国における取引所の起源とされています。世界的にも、組織的な先物取引所の先駆けとして広く認知されていました。

農薬や過度な肥料は、土壌微生物の多様性が失われ、バランスが崩れた土壌は、病気や育成不良を招きます。 人間の腸内環境と同じです。敵対したり共存したりとバランスを保っています。

私たちは菌や微生物、田の生き物といった多くの生命の力を借り、自然調和の取れた、力強い土の力を蘇らせる米づくりを進めています。

なぜ先人たちの努力で酒米としての品質が良くなったのに、わざわざ昔の米を手間のかかる自然農法で栽培するのか?と聞かれることがあります。 確かに自然農法、一本手植え、手刈り、冬期湛水、不耕起栽培への取り組みには大変な手間がかかります。 しかし「日本酒がまだ出会っていない何かがある」という未知の可能性は、その苦労以上の価値と魅力があります。 まだ誰も現代技術では探求していないから。

かつて日本酒が、地元の米から醸される「お国の酒」であった時代、私たちの酒蔵の前に穂増や在来種の稲穂が揺れる、ノスタルジックな風景が広がっていたことに思いを馳せながら、田んぼと対話する産土の酒づくりを続けています。

-

穂増(ほませ)

「穂増」は、1830年、江戸時代の肥後国(現在の熊本県)で種取りされ、肥後国を中心に九州⼀円で盛んに栽培されていた熊本在来種の江戸肥後米です。江戸末期には大阪堂島米会所で「天下第一の米」として何度も最高値を記録。日本の米相場を左右するとまで言われた肥後米の主流に。2017年、熊本県内の農家の皆さんが、わずか40粒の種籾から復活栽培に成功しました。

-

香子(かばしこ)

「香子」は享保年間(1716–1736年)に九州一円で栽培されていた、熊本在来の古代米。江戸時代には「天下第一の肥後米」と称されたこともある高級米です。天保に誕生した穂増より古い世代で、高級米として名を馳せた歴史があります。江戸では一般の米に5%程度混ぜて炊くことで、香りづけとして珍重されていたそう。その名の通り、米の香りが高く、蒸すと隣近所にまで高貴な香りが漂います。