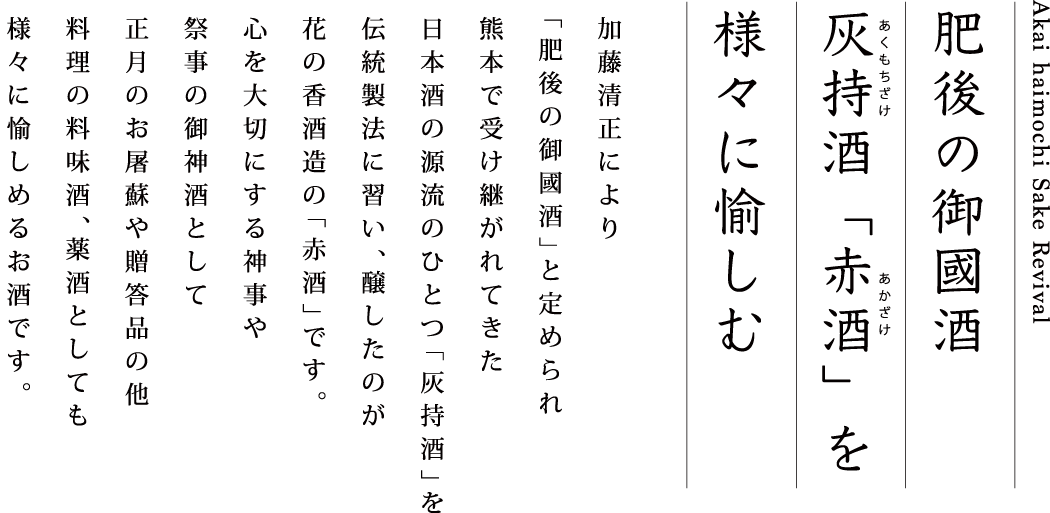

灰の酒と火の酒の戦い

栓を上げてすぐに感じる日本酒の香り。しかしこの酒は今まで「日本酒」と呼ばれたことはありません。

そこにあるのは知られざる戦いの物語。約千年の記憶に残る「灰の酒」と、室町時代に火入れ技術を発見した「火の酒」との戦いです。

「醪(もろみ)」の後工程で木灰を使うか、火入れをするかの違いから、江戸時代には「灰持酒(あくもちざけ)」「火持酒(ひもちざけ)」製法となり、大いに競い合いました。

「火持酒」は京都などから普及。戒名等に愛され勢力を拡大。やがて世界でも知られる透明な「精酒=日本酒」と呼ばれるようになっていきました。

土地固有の文化を現代に

「灰持酒」は、自然由来の木灰を使うことで赤い色へと変容していく、火を使わない製法(灰汁で殺菌)で甘く飲みやすいため、古代から江戸時代までは日本各地で飲まれ、普及していましたが、明治以降の「火の酒=清酒」に淘汰されていき、その技術も冬至たちを失い衰退しました。

特に熊本は劇的でした。

2022年の当時、日本全国で熊本の他2地域に、伝統的な料理酒として僅かに残るのみでした。

土地固有の文化の消失は、多くの人々に痛みを残しました。

花の香では赤酒文化を残すため、歴史上の文献や資料の収集分析とアーカイブ化を進めています。

-

加藤清正公 -

細川忠興公

ここ熊本では「灰持酒」はいつしか「赤酒(あかざけ)」と呼ばれるようになりました。 江戸時代の肥後國酒としての保護で技術と品質が高まり、「灰持酒」とは別格の赤く美しい酒になったからです。 赤酒の庇護者である加藤清正公、細川忠興公、重賢公ら歴代藩主への感謝が込められた名前です。

赤酒は天下人への献上酒でもあり、今の貴腐ワインにも例えられる「ものすごく美味しい」美酒だったのです。

フランスでテロワールを学び、帰国した時に、この古の「赤酒」の復刻を決めました。

ワイン醸造家たちに学んだ「土地それぞれに永く守り伝えられていた文化。その哲学と意思こそがテロワールの根幹であり、日本の産土」を考えた時、現代に蘇る江戸時代の赤酒のイメージが明確に湧いてきました。

答えは足元にある。それが花の香の出発点であり、今後もその探求は続きます。一年熟成させた赤酒をぜひお酒としてお愉しみ下さい。